2025年5月04日

はじめに

『胃がんの原因はピロリ菌』 よく聞く話だけど実際にはどうなのか。

自分にも関係のあるの??親がピロリ菌が陽性だったけど??などなど

診察中に実際に聞かれることの多い胃癌との関係を中心に

ピロリ菌ついてのよくある質問を作りました。

ピロリ菌FAQ

Q1. ピロリ菌による「慢性胃炎」と、通常の「胃炎」はどう違うのですか?

A.ピロリ菌感染による胃炎は、持続的な炎症により胃の粘膜が徐々に減っていきます。慢性的な炎症で最終的に「萎縮性胃炎」を引き起こします。通常の胃炎の多くは急性のもので暴飲暴食やストレスによる一時的な胃炎であり慢性的な経過はたどりません。

Q2. 除菌しないまま放置すると、どのくらいの確率で胃がんになりますか?

A.個人差がありますが、ピロリ菌感染を放置すると、男性では胃がん罹患率は12.7%です。日本人男性ではピロリ菌を放置すると10人に1、2人は胃がんになります。

Q3.大人になるとピロリは感染しないって、本当ですか?

A.ピロリ菌の持続感染は、6歳までに経口的に胃に入った場合に成立します。幼少時期は免疫が未発達であり、この時期にピロリ菌に感染すると共存が可能となってしまいます。大人は免疫が構築されていますので、菌の暴露があっても免疫細胞が撃退し、一過性の感染で終わります。

Q4. ピロリ菌が原因の「萎縮性胃炎」が進むと、どうなりますか?

A.萎縮が進むと「腸上皮化生」という状態になり、胃粘膜が腸に似た細胞に置き換わります。この変化は内視鏡上、除菌後胃がんの高リスク所見とされています。注意深い経過観察が必要です。

Q5. ピロリ菌に感染していても、まったく症状がない場合もあるのですか?

A.はい、無症状のまま何十年も経過する方も多いです。しかし、症状がないからといって胃のダメージが進んでいないとは限りません。胃炎は除菌しない限り進行していると考えられます。

Q6. 除菌治療に使う薬はどのように決められますか?

A.標準治療では、胃薬のプロトンポンプ阻害薬(PPI)またはボノプラザン(P-CAB)+2種類の抗菌薬(通常クラリスロマイシンとアモキシシリン)を組み合わせます。耐性が疑われる場合は薬を変えることもあります。除菌不成功例にクラリスロマイシン耐性菌が多いことが分かっています。

Q7.除菌が成功すると胃がんのリスクはどれくらい下がるのですか?

A.除菌治療により胃がんリスクは約1/3〜1/4に低下すると言われています。

逆に除菌しなかった場合、胃がんの相対リスクは約6倍以上と言われています。

Q8. ピロリ菌が自然に消失することはありますか?

A.極めてまれですが、胃の萎縮が高度に進行した場合、ピロリ菌が胃内で生存できなくなり自然消失することがあります。またピロリ菌に対する免疫を獲得し、後から体がピロリ菌を排除してしまう可能性も考えられています。

Q9. ピロリ菌感染していない胃がんもありますか?

A.はい、「ピロリ陰性胃がん」と呼ばれる特殊なタイプ(胃底腺型腺癌など)も存在しますが、頻度は1-2%と報告されています、非常に低い頻度です。

Q10.除菌して10年経ちました、もう胃がんは大丈夫でしょうか?

除菌後胃癌は除菌後3-5年までに見つかることが多いとされています。しかし除菌後10年経ってから見つかる除菌後胃癌に未分化癌(一般的に進行が早い)が増えることが解って来ました。やはり10年後も定期的な内視鏡検診が望ましいと考えます。

引用:

Risk of gastric cancer in the second decade of follow-up after Helicobacter pylori eradication

J Gastroenterol (2020) 55:281-288

Q11. 除菌成功後も胃の不調が続く場合はありますか?

A.あります。除菌によって胃の炎症は改善します。すると胃酸の分泌が回復する傾向があります。中には約2割の方に逆流性食道炎の症状がでると言われています。長年、悩まされていた胃の症状が軽快したと、いい方に変化する方が多いです。

Q12. 抗菌薬耐性菌が増えていると聞きましたが、ピロリ菌にも耐性はありますか?

A.はい、特にクラリスロマイシン(CAM)に対する耐性ピロリ菌が増えています。一次除菌が失敗する原因の一つであり、地域差もあります。

Q13. 除菌後に胃がんが発生する場合、どれくらいの頻度で胃カメラ検査を受けるべきですか?

A.胃の萎縮や腸上皮化生の程度によりますが、一般的には年に1回の胃カメラ検査が推奨されます。リスクが低い場合でも2年に1回程度の胃カメラ検査が勧められます。

Q14. 一度除菌に成功すれば、もう二度とピロリ菌に感染することはありませんか?

A.基本的に再感染のリスクは非常に低いですが、ゼロではありません。特に衛生環境が悪い地域では再感染例が報告されています。ただし、日本国内では再感染率は1%未満とされています。

Q15. ピロリ菌の感染による「萎縮性胃炎」は自然に治ることがありますか?

A.自然と元通りに回復することは、ほとんどありません。除菌治療によって進行を止めることはできますが、既に起こった萎縮や腸上皮化生(萎縮の進行した状態→詳しくはQ4)は完全にはもとに戻りません。

Q16. ピロリ菌感染の原因やリスクには何がありますか?

A.ピロリ菌は土壌菌です。幼少期の衛生環境や地域の水質(井戸水など)、家族内感染(垂直感染)、などがリスク因子とされています。

Q17. ピロリ菌に感染していると鉄欠乏性貧血になることがあると聞きましたが本当ですか?

A.はい、ピロリ菌感染による慢性胃炎が進行したケースでは鉄の吸収障害を引き起こし、鉄欠乏性貧血の原因になることがあります。除菌により改善するケースもあります。

Q18. ピロリ菌感染が関係する疾患には何がありますか?

A.慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がん、MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病(ITP)などが知られています。

Q19. ピロリ菌が胃の中に生きられる理由は何ですか?

A.ピロリ菌はウレアーゼという酵素を使い、胃酸を中和して生存環境を作り出しています。これにより強酸性の胃内でも生き残ることができます。

Q20. ピロリ菌除菌後、胃がん検診の頻度はどう決めるべきですか?

A.胃カメラの所見で萎縮や腸上皮化生の程度を評価し、高リスク群(広範な萎縮など)なら毎年、低リスク群(萎縮が軽度な症例)でも2年に1回の検査が勧められます。(ただし、除菌後10年経過すると萎縮が軽度の方に胃癌が増える報告があります。) Q10参照

Q21. 除菌のタイミングによって胃がんリスクに違いはありますか?

A.はい、若年時に除菌するほど胃がんリスク低下させる効果が高いと報告されています。高齢になるほどリスクは下げきれません。何歳までに除菌をすべきは検討する課題ですが、80歳でも除菌をするべきと言われています。

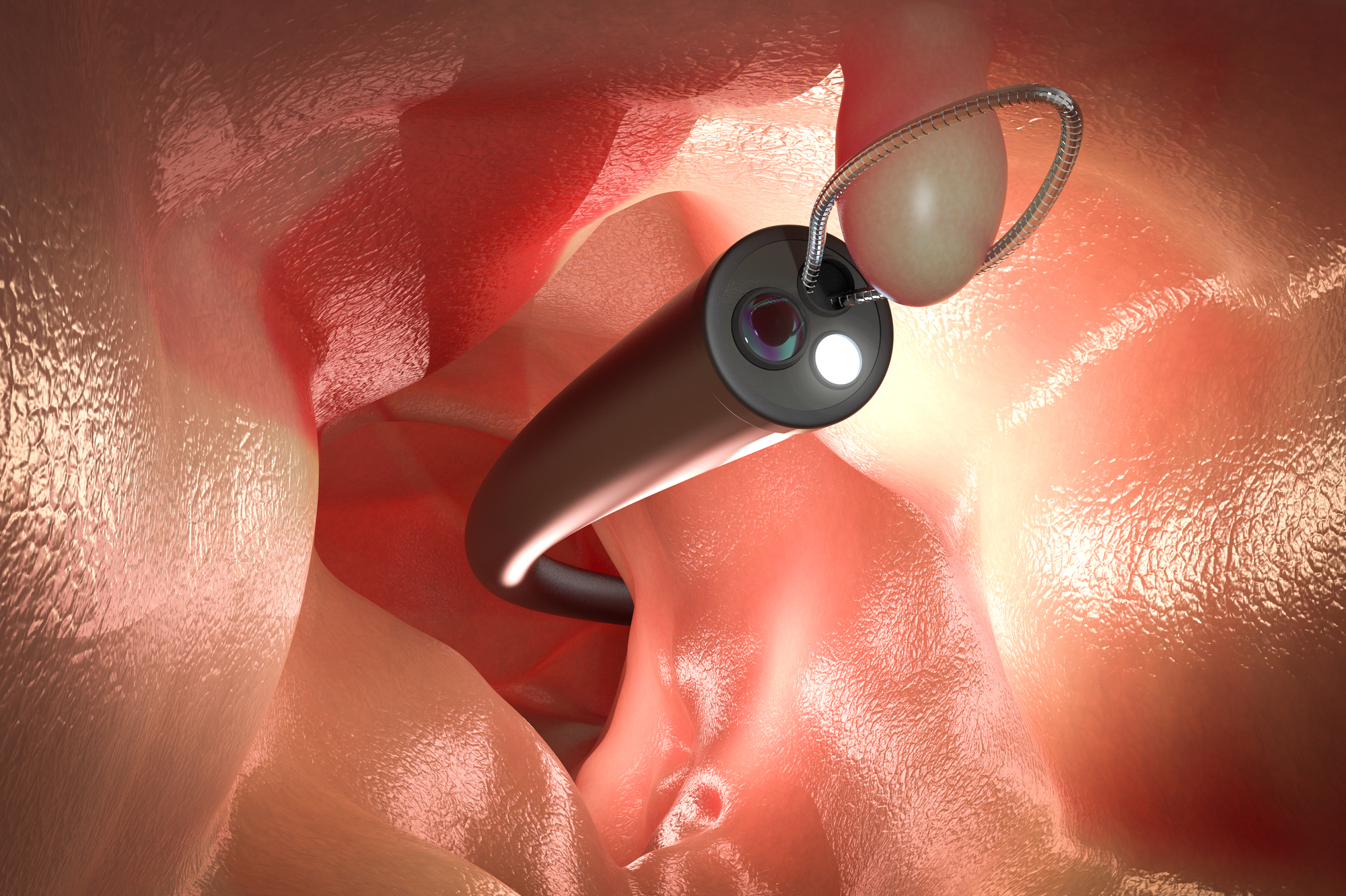

Q22. 内視鏡でピロリ菌がいるか否か、判断できますか??

A.胃カメラで観察し、ピロリ菌に感染していそうか、ある程度判断が出来ます。ピロリが陽性の判断は比較的容易ですが、見た目だけで陰性と言い切るのが難しいケースが多々あります。最終的にはウレアーゼ試験などで確認することが望ましいと考えます。

Q23. 二次除菌(再除菌)は一回失敗した場合に必ず必要ですか?

A.はい、一次除菌に失敗した場合も、二次除菌(別の抗菌薬を使う)を受けることが出来ます。二次除菌までは保険診療で行えますので2次除菌までは行うことを推奨致します。

Q24. 除菌治療の成功率はどれくらいですか?

A.一次除菌成功率は80〜85%、二次除菌まで含めると90%以上の患者さんが除菌に成功しています。

Q25. 除菌治療中にお酒を飲んでも大丈夫ですか?

A.基本的に控えた方がよいです。抗菌薬の効果を弱め、除菌率が下がります。二次除菌薬に含まれるメトロニダゾールはアルコール分解酵素に作用し、腹痛、頭痛や嘔気などを招きます。

Q26. 除菌治療の薬を途中でやめた場合、どうなりますか?

A.除菌に失敗する可能性が大きくなります。また耐性菌の発生リスクが高まり、将来的にもいいことではありません。必ず指示通りに服用を続けてください。

Q27. 家族にピロリ菌感染者がいる場合、自分も検査した方がいいですか?

A.はい、特に親兄弟に感染者がいる場合、自分も感染している可能性が高いため、検査を受けることが推奨されます。

Q28. ピロリ菌の除菌に2回失敗しました。次はどうすればよいですか?

A.日本では保険診療外になりますが、三次除菌の選択があります。エビデンスに基づく確実な三次除菌薬は定まっておらず、薬の選択は医師や医療機関によります。当院でも三次除菌療法を行っております。お気軽にご相談ください。

Q29. 除菌に複数回失敗した場合、ずっと除菌できないままですか?

A.適切な検査と薬剤選択により、三次、四次除菌でも成功する可能性は十分あります。諦めずに医師と方針を相談してください。

Q30. 除菌が失敗する原因にはどんなことがありますか?

A.薬の飲み忘れ、抗菌薬に対する耐性、胃酸の分泌状態、飲酒、などが影響します。服薬と体調管理が成功率に関わります。

Q31. 除菌治療後、ピロリ菌が本当に消えたかどうかは、どうやって確認しますか?

A.除菌治療終了後、8週間以上あけて、尿素呼気試験や便中抗原検査を行い、ピロリ菌の消失を確認します。一時的な菌量の減少により誤判定が生じるため、十分な期間を空けることが重要です。血液抗体検査は除菌後もしばらく陽性になることがあるため、通常は使用しません。

Q32. 一度、除菌に成功しても、将来また感染することはありますか?

A.日本では再感染のリスクは非常に低く、年間1%未満とされています。ただし、海外渡航先や家庭内の衛生状態によって、再感染の可能性があります。

Q33. NHPH(非ピロリ・ヘリコバクター菌)とは何ですか?

A.NHPHはピロリ菌以外のヘリコバクター属の大型の螺旋菌で、犬や猫、豚などの動物から人へ感染すると考えられています。ピロリ菌と同様に胃炎や胃がんの原因となます。

Q34. NHPHはピロリ菌の検査で見つかりますか?

A.通常のピロリ菌検査では検出されません。NHPH感染を確定させる場合は、特殊な染色やPCR検査が必要です。ただ胃カメラでは特徴のある胃炎像を呈し、診断の手がかりになります。

Q35. NHPHに感染していた場合も除菌治療は必要ですか?

A.NHPHはMALTリンパ腫や胃炎との関連性が高いとされています。抗菌薬による治療を検討したほうがいいでしょう。通常だとピロリ菌の除菌薬を試すことで、十分に効果があります。

Q36. ペットを飼っているとピロリ菌やNHPHに感染しやすくなりますか?

A.NHPHは動物との接触を介して感染することがあると報告されています。過度な心配は不要ですが、ペットとの接触後は手洗いなどの基本的な衛生管理を心がけましょう。

Q37. 子供もピロリ菌の検査や除菌治療を受けたほうがいいですか?

A.基本的には大人になってからの検査・除菌が推奨されています。ただし、胃粘膜の萎縮の少ない若い時期(中高生時代)に除菌することの有用性も指摘されています。胃の症状が強い場合や家族に胃がんの方がいる場合などは、医師と相談の上、検査や除菌療法の方向性を考えなくてはいけません。

Q38. 胃カメラをしないで除菌療法をすることはできますか?

A.今の日本の医療保険では、胃カメラで胃炎の確認をせずに保険で治療をすることができません。

どうしても胃カメラが出来ない場合には自費診療にして除菌治療をうけることになります。

Q39. 除菌後の胃癌のリスクに胃薬があると聞きました、本当でしょうか?

A.除菌後胃癌のリスクを上げる因子として、PPI(プロトンポンプ阻害薬)が言われています。日常的に胃薬として処方されている薬です。ピロリ除菌後の方の漫然とした内服は避けた方がよいと考えます。

このほかのリスクとして、男性、胃・十二指腸潰瘍の既往などもいわれています。

●当院は内視鏡検査を得意にしているクリニックです。

患者様が安心して頂ける診療・胃カメラを心がけています。

どうぞ、お気軽にご相談ください。

胃カメラに関連したページ

文責 鶴見東口やはらクリニック 矢原青