SSL病変といわれるポリープです。

この病変の病理像はノコギリ状にギザギザしていることから、このような名称になっています。右側の大腸に多くみられ平坦な形をしています。

SSL病変の癌を含む確率はおおよそ2-5%前後と見積もられています。

この病変は平坦で10mm以上のことが多く、どの様に切除するか、議論の多いところです。

当院では

・一括切除できている場合は2年後の経過観察

・分割切除の場合には1年後の経過観察

としています。

日帰り大腸ポリープ切除

日帰り大腸ポリープ切除

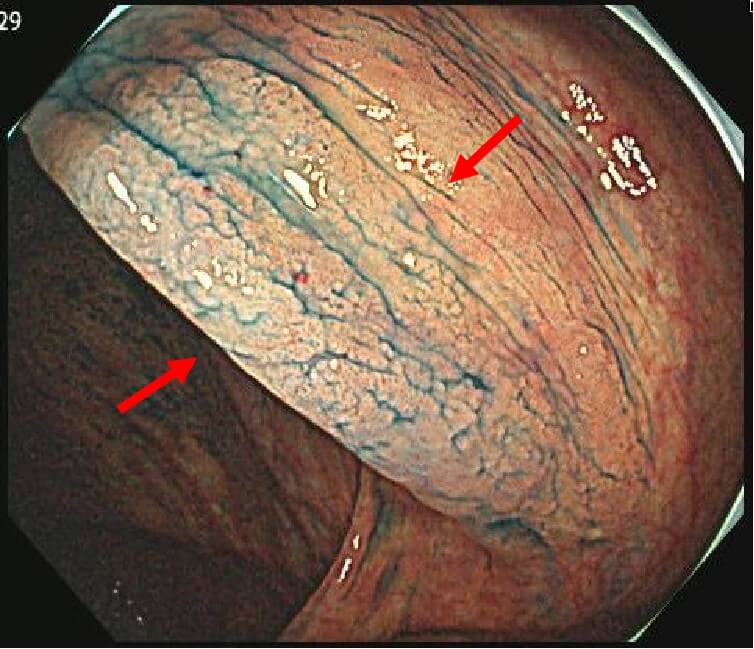

①特殊光を利用して取るべき病変か見極めています。

NBIという特殊光でポリープの性質、治療の必要性を判断しています。

②出血の少ない切除法でポリープの切除を行っています。

主にコールドポリペクトミー法を実施しています、安全な手術法です。

これまで治療経験から、患者様ごとに安全な治療法を選択して行います。

③術者は内視鏡治療を専門にしている医師です。

院長を初め、内視鏡治療の最先端に身を置いている医師が担当しております。

安心して検査・治療をお受けいただけます。

内視鏡治療の適応となるポリープは、一般的には「径6ミリ以上の良性のポリープ」と「リンパ節転移の可能性がほとんどなく内視鏡を用いて一括で切除できるがん」です。ただし、径5ミリ以下の良性ポリープでも、平坦あるいはへこんだ形のもの、がんとの区別が難しいものは適応となります。

がんやポリープを切除する内視鏡の術式にはいくつかの種類があります。

代表的なものは「ポリペクトミー」、「内視鏡的粘膜切除術(EMR)」、「内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)」といわれるもので、これらは病変の形や大きさに応じて使い分けられます。

コールド:電気を流さずに切除する、つまり電気による粘膜の火傷(やけど)を作らない切除の方法です。熱損傷がないことで、ポリープ切除の合併症として避けられないと考えられていた術後の出血が起こりづらくなります。

ただし、1cmを超えるような大き目のポリープや抗血栓薬(血液がサラサラとなり、出血が止まりづらくなる薬)を内服されている方は、従来の通電する切除方法が望ましい場合があります。

当院でも1cm以下の小さ目のポリープに関してはこの方法を導入しています。

手術費用に違いはありません。

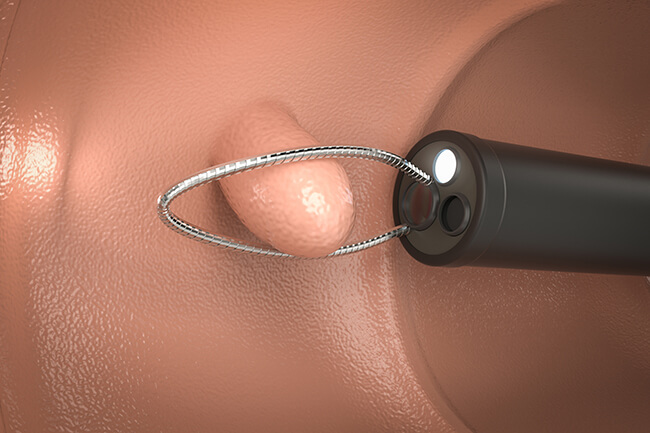

①基本的に10mmまでの

ポリープが対象です。

②輪のワイヤーで

ポリープを包囲します。

③電気を流さずに

絞扼して切除します。

④切離面です。

出血はほとんど有りません。

キノコのように茎があるタイプのポリープや出血の可能性の高い大きめのポリープに用いられます。茎の部分にスネアという金属性の輪をかけて締め付け、同時に高周波電流を流して切除します。

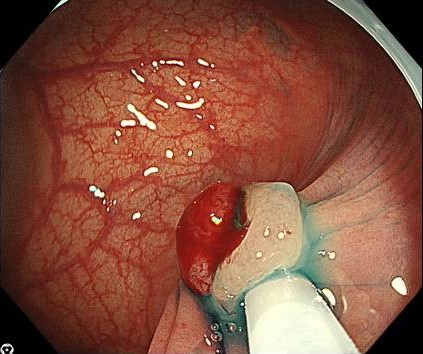

平坦なタイプのポリープや癌を疑う病変に対して用います。粘膜の下に生理食塩水などの薬液を注入してポリープ全体を持ち上げ、そこにスネアをかけて切除します。粘膜下層を大きく切除できることから、癌を取り残しがない様に切除できます。

大きな病変や薬液で病変が持ち上がらないときなどに用いられます。粘膜の下に生理食塩水などの薬液を注入し、ポリープのできている粘膜を持ち上げたうえで専用の電気メスで周辺の粘膜を切開し、病変を少しずつ剥離して切除します。

こうした内視鏡手術で、ほとんどのケースでポリープを切除できますが、進行の度合いや患者さんの既往歴などによっては、開腹手術になることもあります。

大腸癌は、この腺腫を介して発癌するのが、主経路である事がおおよそ証明されています。良性の腫瘍性ポリープである大腸腺腫は、治療せずに放置すると80%の確率で大腸がんに移行するといわれています。発生してから数週間、数ヶ月で大腸がんになるわけではなく、数年かけてゆっくり育ち、癌が混在するようになります。したがって、大腸ポリープを大腸がんになる前に定期的な大腸内視鏡検査で切除することが、最も有効な大腸がんの予防法といえます。健康診断や年齢、気になる症状を機に、定期的に大腸内視鏡検査を受けることをおすすめします。

切除したポリープは約2週間後に病理の報告があります。

病理結果により次の方針が決定します。

ここでは大腸ポリープの代表的な病理像を2つ説明します。

大腸ポリープの一般的な種類であり、良性ですが大きく育つと癌を含むようになります。

細胞の異型は軽度のポリープとても一般的で、サイズの小さめなことが多いです。

(ポリープの大きさにもよりますが、1-2年後で大腸カメラをうけましょう。)

やや大きく育った10mm前後のポリープに多く見られます。少し癌よりにシフトが始まっている病変と考えることができます。

(1年後の検査が推奨されます。)

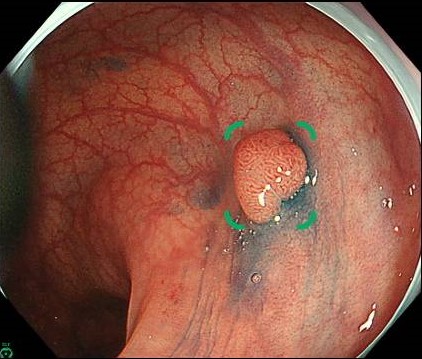

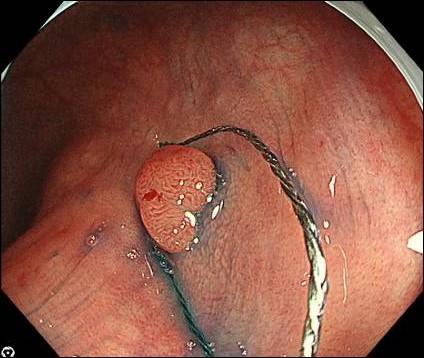

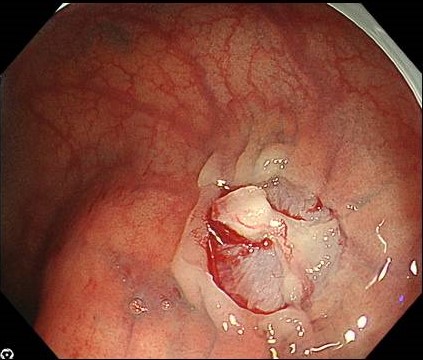

上行結腸の20mmのSSL病変

(インジゴカルミン散布像)

SSL病変といわれるポリープです。

この病変の病理像はノコギリ状にギザギザしていることから、このような名称になっています。右側の大腸に多くみられ平坦な形をしています。

SSL病変の癌を含む確率はおおよそ2-5%前後と見積もられています。

この病変は平坦で10mm以上のことが多く、どの様に切除するか、議論の多いところです。

当院では

・一括切除できている場合は2年後の経過観察

・分割切除の場合には1年後の経過観察

としています。

大腸ポリープ 診療ガイドライン2020 改訂第2版

TOP