大腸ポリープとは?予防から治療まで

大腸ポリープとは?予防から治療まで

大腸ポリープとは、大腸の粘膜がイボ状に盛り上がった隆起の総称です。形状は茎のあるキノコ状に突出したものから、平坦に近いものまで様々です。大腸ポリープはその組織学的特徴から腫瘍性と非腫瘍性に大きく分けられます。特に腫瘍性ポリープには大腸腺腫や鋸歯状(きょしじょう)腺腫が含まれ、これらは良性であっても将来的に大腸がんへと進展しうる可能性があり注意が必要です。一方、非腫瘍性ポリープ(過形成ポリープや炎症性ポリープ等)は基本的にがん化しないとされています。

大腸ポリープが重要視されるのは、大腸がんの多くが腫瘍性ポリープから発生するためです。大腸がんは正常な粘膜からいきなり生じる場合もありますが、多くはまず良性の腺腫ができ、それが何年もかけて大きくなり悪性化してがんになる経路を辿ります(adenoma -carcinoma sequenceといいます)。一般に腺腫が癌に進行するまでには5~10年程度かかるといわれています。ざっくり言うと腺腫の大きさが直径1cmを超えると一部に悪性(がん)細胞を含むリスクが高まり、2cmを超えると多くが癌化している傾向があると報告されています。したがって、「がんの芽」であるポリープの段階で早期に発見・切除することが、将来的な大腸がん予防につながります。実際に大腸ポリープを内視鏡で切除してしまえば、進行がんになる前に芽を摘むことができ、ほぼ100%大腸がんを防ぐことができるとも言われています。このように、大腸ポリープは放置すべきではない重要な病変なのです。

大腸ポリープが生じる直接の原因は、粘膜細胞の遺伝子異常による異常増殖だと考えられています。こうした遺伝子の変化を引き起こす背景要因として、以下のようなリスク因子が知られています。

当たり前ですが、年齢が高くなるほど発生率が上がります。大腸がん・ポリープのリスクは60歳代でピークに達し、一般に50歳以上からリスクが高まります。

親や兄弟姉妹など血縁者に大腸ポリープや大腸がんの患者がいる場合、ご本人も発生率が2~3倍高くなるとされています。まれに家族性腺腫性ポリポーシス(通常FAPと言われています)のように大量のポリープを生じる遺伝性疾患もあり、FAPの場合は放置すればほぼ100%がん化するため特に注意が必要です。

欧米型の食習慣はリスクを高めます。肉類(特に赤身肉や加工肉)中心で食物繊維の摂取が少ない高脂肪食は、大腸ポリープ・がんの危険因子と指摘されています。実際、日本でも食生活の欧米化に伴い大腸がん死亡者が増えていると考えられています、食習慣の見直しが予防につながります。

運動不足による肥満もリスク要因です。肥満の方はそうでない方に比べ大腸ポリープの発生率が高い傾向があります。適度な運動習慣を維持することが望まれます(逆に運動は予防因子になり得ます)。

タバコの喫煙や過度の飲酒は、大腸ポリープおよび大腸がんのリスクを高めます。長年の喫煙歴がある方や大量飲酒習慣がある方は注意が必要です。

以上のように生活習慣や加齢、遺伝的素因が複合的に関与してポリープ発生リスクが高まると考えられています。特に40歳を過ぎた方やご家族に大腸がん患者がいる方、過去にポリープを指摘・切除された方はリスクが高いため、症状がなくても一度大腸カメラを受けることが推奨されています。

大腸ポリープの多くは無症状です。小さいポリープや平坦型のポリープで、自覚症状が出ることはまずありませんので、患者様ご自身で気づくことはできません。このため「お腹の調子が良いから大丈夫」と思っていても、腸内にポリープが潜んでいる可能性は十分あります。

稀なケースとしてポリープがかなり大きく成長した場合に血便が生じる場合があります。便に血が混じる(血便)とは、大きなポリープ表面が便と擦れて出血し、肉眼的あるいは便潜血陽性になることがあります。特に直腸やS状結腸は固い便が当たりやすいため、一定以上の大きさになると便潜血検査で発見されることがあります。

このように大腸ポリープは初期には自覚症状がほとんどなく進行する沈黙の病変です。裏を返せば、症状が現れた時にはすでにポリープが大きくなっている、または癌化して進行している可能性もあります。そのため、症状の有無に関わらず定期的な検査で早期発見することが極めて重要となります。特に「最近お通じに少し変化がある」「なんとなくお腹の調子が悪い」という程度でも、大腸ポリープや早期がんが隠れていることがありますので、気になる場合は専門医に相談してください。

上記のとおり、大腸ポリープの中でも腺腫性ポリープ(大腸腺腫)は大腸がんの母地となり得る病変です。腺腫ががんになる確率はサイズが大きくなるほど高まることが分かっており、特に直径10mm(1cm)以上に成長した腺腫は「高リスクポリープ」であり、積極的に切除が必要です。実際、腺腫が1cmを超えると癌の成分を含む可能性が高くなり、2cm以上では多くの場合がん細胞が混在していると考えられています。

幸い、腺腫ががんになるまでには年単位の時間がかかるため、その間に内視鏡検査で切除していれば、大腸がんを予防できると考えます。実際にポリープ切除をし、早期がんを切除することにより大腸がんによる死亡リスクを大幅に減らせることが疫学的にも示されています。

大腸ポリープを見つけるための検査には、大きく分けて次のようなものがあります。

便に混じったごく微量の血液(肉眼では見えない出血)を特殊な試薬で調べる検査です。主に健康診断や大腸がん検診で広く実施されています。2日分の便を調べるのが一般的で、進行がんの約90%以上、早期がんなら約50%を発見できるとされます。ただし、大腸ポリープに対する感度(見つけられる率)は限定的で、およそ30%前後と報告されています。特に小さなポリープや出血していない病変は見逃すことも多く、便潜血検査が陰性でもポリープが存在しない保証にはなりません。したがって、「便潜血が陰性だから大丈夫」とは言えない点に注意が必要です。

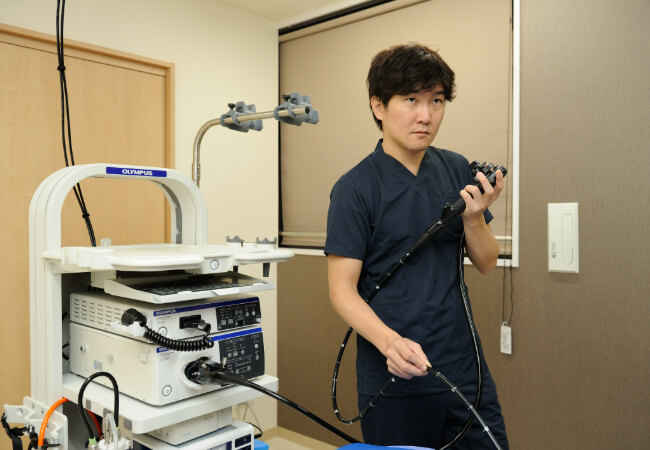

肛門からスコープを挿入し、大腸の内部を直接観察する検査です。先端に高性能カメラと照明がついた細長い内視鏡を大腸内に挿入し、粘膜を隅々まで調べます。大腸カメラは大腸ポリープや早期がんの発見に極めて有用で、大腸粘膜面のすべての異常を指摘できます。また検査中にその場でポリープを切除できるという大きな利点があります。検査時間は通常10~15分程度ですが、ポリープ切除を行う場合は更に10~15分ほどかかります。大腸カメラは日帰りで受けられ、鎮静剤を使用して苦痛を軽減することも可能です。当クリニックでも「できるだけ苦痛のない検査」を心掛けております(後述)。

以前はバリウム注腸X線検査(レントゲン透視)が盛んに行われ主流の検査でしたが今はほとんど行われません。またCTコロノグラフィー(仮想大腸内視鏡)というお腹の断面画像からポリープを探す検査もあります。年齢など患者様の状態から大腸カメラが困難である場合の代替として行われることがあります。

総じて、大腸ポリープの早期発見には大腸内視鏡検査が最も有効です早期のうちに発見できれば内視鏡による治療で完結し、開腹手術を避けられる可能性が高まります。

大腸内視鏡検査では、肉眼で観察しながらポリープを探しますが、近年の内視鏡機器の進歩により微細な観察・鑑別能力が飛躍的に向上しています。当クリニックでも導入しているNBI(狭帯域光観察)はその代表例です。NBIでは特殊な波長の光を照射し、腫瘍表面の毛細血管やその構造を強調して観察できます。これによりポリープ表面の微細構造や腺管の開口部などが鮮明に見えるため、ポリープが腫瘍性(切除すべきもの)か非腫瘍性(癌に進展しないもの)かを内視鏡医がその場で判断する助けになります。加えて必要に応じて、インジゴカルミンなどの色素散布法(色素内視鏡)によってポリープの輪郭や表面形態を染め出し、より明瞭に観察することもあります。

ただし最終的な確定診断には、切除または一部を生検して病理組織検査を行うこと(顕微鏡で細胞レベルまで確認すること)が必要な場合があります。内視鏡医の経験と高性能機器により、切除の必要性はその場でかなり高精度に判断できますが、肉眼診断が難しいことがあるためです。

当クリニックでは、NBI搭載の最新鋭内視鏡システムを用いるとともに、必要に応じて組織検査を行い見落としのない診断に努めています。また、内視鏡AI(人工知能)も導入しており、検査中にAIが自動でポリープらしき部分をリアルタイムに検出・指摘してくれます。医師の目とAIの両方でチェックすることで、人間の目だけでは見逃しがちな小さな病変の発見率を高めることが可能になっています。このように最新技術を駆使して、大腸ポリープの早期発見・的確な診断に日々取り組んでいます。

内視鏡検査で大腸ポリープが見つかった場合、原則として腫瘍性ポリープはすべて切除することが推奨されます。具体的には、大きさがおおむね6mm以上の腫瘍性ポリープ、5mm以下の小さなポリープでも平坦型や陥凹型で腫瘍かどうかの鑑別が難しいものは切除対象になります。逆に非腫瘍性(過形成性)のポリープであれば経過観察とする場合もありますが、内視鏡医が診断に迷うことも多いため、安全策として切除して病理検査で確認することが一般的です。癌に関しては内視鏡で一括切除可能でリンパ節転移の可能性がほとんどない早期がんが内視鏡治療の適応となります。

内視鏡によるポリープ・早期がんの切除法にはいくつかの種類があります。代表的な方法とその特徴は以下の通りです。

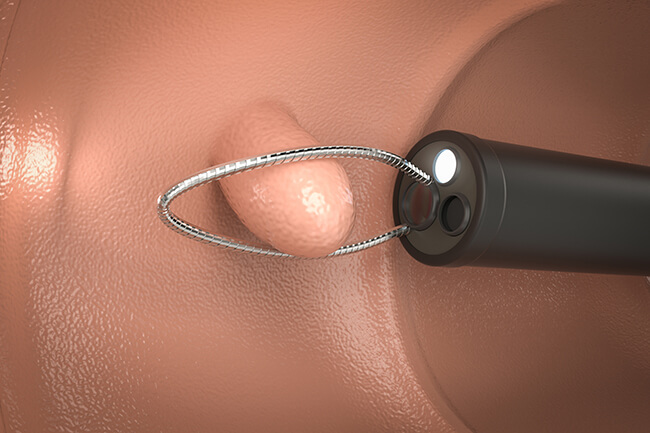

最も標準的な方法です。茎のあるキノコ状ポリープや比較的大きいポリープに対し、スネアと呼ばれる細いワイヤーでポリープの根元を縛り、高周波電流を流して焼き切ります。迅速で確実な方法ですが、高周波による焼灼のため切除部位に若干の熱損傷が生じます。この火傷部分から1週間後などに出血を起こすことがあります。

最近、普及している新しい切除法です。電気を流さずにワイヤーの輪でポリープ組織をそのまま締め切って切除します。電気焼灼を行わないため熱による組織ダメージがなく、血管の修復過程で起こりやすい後出血(数日後に起こる出血)や穿孔のリスクが少ないのが利点です。特に5~6mm程度までの小さいポリープでは、安全性と有効性の面からCSPが第一選択となりつつあります。当クリニックでも1cm以下のポリープには積極的にコールドポリペクトミーを導入しており、切除後の出血予防に効果を上げています。なお費用は通電する切除法と変わりなく保険で行え、余計に費用がかかることはありません。

ポリープが大きめの場合、また早期癌が疑われる場合平坦な形で通常のスネアでは掴みにくい場合に用いられる方法です。ポリープ直下の粘膜下層に生理食塩水などを注射して病変を持ち上げた後、スネアをかけて高周波電流で焼き切ります。大きめの病変でも一括で切除しやすくします。粘膜下に液体を入れることで熱が深層につたわるのを抑え、穿孔を防げるのが最大のメリットです。EMRは技術的に比較的容易で広く行われている手法で、通常は直径2cm未満くらいまでの病変が対象となります。

さらに大きな病変(2cm超)や広がった平坦病変に対して開発された高度な手技です。EMRと同様に粘膜下層に液体を注入して病変を持ち上げたうえで、特殊な内視鏡用の電気メスを使って粘膜下層を少しずつ剥離しながら病変を切除します。ESDのメリットは病変を1つ切除片として取り切ることができ、その後の病理評価が正確になります。しかしESDは穿孔などのリスクもやや高くなるため、通常は専門施設で行われます。

当クリニックでは可能な限り検査当日にポリープを内視鏡切除しております(日帰り大腸ポリープ手術)。検査でポリープが見つかった際、その場で治療まで完結できれば患者様の負担も軽減できます。大腸ポリープは基本的に入院不要で日帰りで切除可能ですが、サイズや状態によっては安全のため高次病院をご紹介する場合もあります。当クリニックではその場合も適切な専門施設と連携し、スムーズに治療を受けていただけるよう配慮しております。

大腸ポリープ切除術は比較的安全な手技ですが、それでも一定の割合で合併症が起こり得ます。主なリスクには出血と穿孔(腸に穴が開くこと)があります。特に術後の出血は数%程度の頻度で報告され、ポリープのサイズが大きいほどリスクが高まります。高周波スネアで切除した場合、切除直後や翌日~1週間以内に出血が生じることがあります。(前述のコールドポリペクトミーでは出血の頻度はかなり低く1%に満たなとの報告が多いです。)大半は内視鏡で止血可能ですが、稀に輸血が必要になることもあります。穿孔はさらに稀な合併症ですが、大きい病変を切除した際に起こる合併症です。頻度は高くありませんが起こると手術になることが多く、起こさないために細心の注意を払わなければなりません。

大腸ポリープを切除しても、それで安心というわけではありません。時間が経つと新しいポリープができたり、前回の検査で発見できなかったごく小さなポリープが成長してくることがあります。そのため、一定の間隔で定期的に内視鏡検査を受けることが重要です。実際、ポリープ切除歴のある方では、数年以内に別の部位で新たなポリープが見つかる可能性が高いことが知られています。つまり、再発予防と早期発見のための経過観察(サーベイランス)は欠かせないのです。

フォローアップの検査時期は、切除したポリープの種類や数、大きさなどによって異なります。一般的な目安としては以下のようなケースが挙げられます。

おおよそ2年後の再検査が目安。

約1年後の早期フォローが推奨されることが多い。

3年後程度での再検査が一般的。

ただし、この間隔は患者さんごとのリスク(家族歴、生活習慣、全身状態など)や前回検査の精度によって変わります。たとえば腸管洗浄が不十分で視野が制限された場合などは、より短い間隔で再検査が必要になることもあります。医師と相談しながら、「次は○年後に検査」という具体的な計画を立てておくと安心です。

当院では、切除されたポリープの状態や患者さんの背景に合わせて、最適なフォローアップ間隔をご提案しています。例えば、切除後1年で再検査を行い、問題がなければ間隔を延ばす方法や、ポリープがなかった場合には2〜3年後の検査を経て、その後は5年おきの定期検査へ移行する方法などです。

大腸ポリープや大腸がんは、症状が出ないうちに見つけることが最も効果的な予防策です。将来の健康と安心のために、計画的なフォローアップ検査を続けていきましょう。

当院は消化器内視鏡を専門とし、特に大腸内視鏡検査とポリープ切除に力を入れています。安全性と精度を両立させた診療のため、次のような特徴があります。

院長は長年にわたり多数の内視鏡検査・治療を担当してきた経験があり、熟練した技術で正確かつ安全な検査を行っています。鎮静剤の使用や手技の工夫により、できるだけ苦痛を感じにくい検査を心がけています。初めての方や不安を感じる方も、安心して検査を受けていただける環境を整えています。

高精細内視鏡システムに加え、NBI観察や拡大内視鏡といった先進機能を活用。さらにAIによるポリープ検出支援も導入し、微小な病変の見逃し防止に努めています。これらにより、早期発見の可能性を高めています。

検査中にポリープを見つけた場合、その場で切除まで行うことが可能です。多くの場合は日帰りで対応でき、診断から治療まで一貫して当院で完結できるよう体制を整えています。

小さなポリープには熱を使わないコールドポリペクトミーを積極的に採用し、出血や穿孔のリスク低減を図っています。また必要に応じてクリップで切除部位を閉鎖し、止血や穿孔予防を徹底しています。

胃カメラと大腸カメラを同日に連続して行うことも可能で、忙しい方や一度で上下部の検査を済ませたい方に好評です。検査には吸収の早い炭酸ガスを使用し、検査後のお腹の張りを軽減します。終了後はリカバリースペースでゆっくりお休みいただけます。

当院は最新設備と確かな技術で、大腸ポリープの早期発見と安全な切除を目指しています。検診で便潜血陽性となった方や、大腸ポリープが気になる方はお気軽にご相談ください!

早期の対応が、大腸がん予防と健康維持につながります!

TOP